Normalmente le personalità più critiche nei confronti dei videogiochi sono molto più persuasive dei videogiocatori stessi nell’assegnare all’intero medium un forte valore espressivo. Definirli capaci di plagiare menti o di spingere addirittura alla violenza equivale a riconoscere la grande influenza del loro linguaggio, pur connotata in modo fortemente negativo. Se si ammette che i videogiochi possano esprimere messaggi di intensità tale da alterare il comportamento sociale di una persona, di fatto si ammette anche che possano affrontare ogni sorta di tema con la stessa forza. Il difficile è farlo ammettere ai videogiocatori. Ovviamente non stiamo affermando che la fruizione di alcuni videogiochi possa portare un individuo a commettere atti di violenza, ma vogliamo dare voce a quel senso di inquietudine che si prova di fronte a opere in cui è impossibile non percepire una volontà estetizzante o espressiva, non riducibile ai normali concetti che solitamente si usano per valutarla. Insomma, per essere più chiari, quando si fruisce di un titolo come The Stanley Parable, tanto per fare uno dei molti possibili esempi, cos’è che ce lo fa piacere? Non certo le sue meccaniche, ridotte davvero all’osso, e nemmeno la sua durata o la sua parte tecnica. Lo stesso si potrebbe affermare di un Dear Esther, di un The Path o di un Gone Home. Si tratta di titoli a loro modo molto discussi e molto amati, contro cui solitamente i più critici tendono a sfoderare l’arma suprema della rimozione: non sono videogiochi. E allora cosa sono?

I più critici tendono a sfoderare l’arma suprema della rimozione: non sono videogiochi. E allora cosa sono?

Da secoli pensatori, artisti, filosofi e critici di tutto il mondo si sono interrogati sul valore e sulle qualità dell’Arte, questa particolare forma dell’operato umano. Attualmente, con la comparsa di nuovi mezzi espressivi che mettono da parte i generi normativi in favore dell’acquisizione di nuove forme e linguaggi, è diventato sempre più complesso ordinare e collocare secondo un determinato paradigma di giudizio le nuove produzioni creative e l’operato dei suoi autori. Il cinema, ad esempio, non nasce come arte, ma lo diventa con il tempo. In origine era considerato soltanto come una nuova e prodigiosa tecnologia creata con il solo e unico scopo di affascinare ed intrattenere le masse. Le enormi potenzialità estetiche ed espressive insite nel mezzo cinematografico sono state scoperte e sfruttate dai registi solo in un secondo momento. Il cinema come arte è un’invenzione successiva al cinema inteso come tecnologia per riprodurre il movimento attraverso le immagini. Il cinema non aveva e non ha proprietà espressive intrinseche, non nasce come un linguaggio, ma con il tempo alcune grandi personalità iniziano a intravederci possibilità in tal senso: Potter, Griffith, Chaplin, Buster Keaton, Eisenstejin, Murnau e così via sono solo alcuni dei nomi che hanno accompagnato il processo di emancipazione della nuova arte, mentre le resistenze da parte degli ambienti intellettuali si sono fatte sentire, per i quali il Cinema non poteva ambire alla ricchezza psicologica e filosofica della letteratura e del teatro. I pregiudizi del pubblico di allora verso il cinema, dal più popolare al più colto, sono gli stessi del pubblico di oggi verso i videogiochi, supponenza e arroganza assolutista compresi. Il cinema non è un’arte, ma lo diventa grazie al lavoro di chi ha riflettuto, lavorato e scritto per renderlo tale, elaborandolo come un linguaggio pregno di senso e creando un terreno fertilissimo per le elaborazioni successive.

E i videogiochi dove andrebbero collocati? Riusciranno a subire quel processo di emancipazione portato avanti dalla cinematografia? Ormai da anni tutti i videogiocatori, professionisti del settore, critici e sociologi si interrogano sulla natura, sull’identità artistica e sulla funzione sociale dei videogiochi, prendendo parte a quello che ormai sembra essere diventato un dibattito molto delicato al cui vertice vi è un solo un unico interrogativo: i videogiochi sono da considerare una forma d’arte? Eppure non dovrebbe essere cosi complicato rispondere: anche il videogioco in fondo è un medium, proprio come il cinema, la letteratura, la musica, con una sua storia che ha inizio negli anni ’50 e un intenso processo di sviluppo alle spalle, solo che per svolgere il proprio compito, a differenza degli altri, utilizza un enorme quantità di linguaggi tra cui il principale è l’interattività. Questa non rende le storie narrate nei giochi meno edificanti, o affascinanti, o profonde di quelle raccontate in un film, a dirla tutta è proprio il contrario.

E i videogiochi dove andrebbero collocati? Riusciranno a subire quel processo di emancipazione portato avanti dalla cinematografia? Ormai da anni tutti i videogiocatori, professionisti del settore, critici e sociologi si interrogano sulla natura, sull’identità artistica e sulla funzione sociale dei videogiochi, prendendo parte a quello che ormai sembra essere diventato un dibattito molto delicato al cui vertice vi è un solo un unico interrogativo: i videogiochi sono da considerare una forma d’arte? Eppure non dovrebbe essere cosi complicato rispondere: anche il videogioco in fondo è un medium, proprio come il cinema, la letteratura, la musica, con una sua storia che ha inizio negli anni ’50 e un intenso processo di sviluppo alle spalle, solo che per svolgere il proprio compito, a differenza degli altri, utilizza un enorme quantità di linguaggi tra cui il principale è l’interattività. Questa non rende le storie narrate nei giochi meno edificanti, o affascinanti, o profonde di quelle raccontate in un film, a dirla tutta è proprio il contrario.

I pregiudizi del pubblico di allora verso il cinema, dal più popolare al più colto, sono gli stessi del pubblico di oggi verso i videogiochi

Un giocatore riesce ad immedesimarsi più alle vicende vissute dal protagonista di un videogioco, il cui livello di partecipazione emotiva è innegabilmente più incisivo, che quelle di un classico della cinematografia. Nell’immaginario collettivo, almeno nel nostro paese, i videogame vengono in larga parte ancora visti come strumenti in grado di condizionare il giocatore a livello mentale o addirittura spingerlo alla violenza e ad atti inconsulti. Ma se da una parte c’è chi estremizza, dall’altra chi minimizza l’universo dei videogiochi considerandolo solo ed esclusivamente per la componente ludica, ignorando del tutto la maturazione che ha avuto quest’affascinante medium negli ultimi anni e gli obiettivi ambiziosi raggiunti in termini stilistici e narrativi dagli sviluppatori.

Fumito Ueda, l’artista visionario che ha influenzato l’industria videoludica con la sua concezione stilistica e narrativa, è stato uno dei primi game designer ad intuire e sfruttare le enormi potenzialità espressive e sensoriali del medium videoludico. Le sue opere hanno un involucro ed un’essenza che si diversifica dagli altri prodotti presenti sul mercato, assumendo la forma di veri e propri viaggi contemplativi che hanno il compito di appassionare e coinvolgere per la loro atemporalità, profondità ed unicità di contenuto. Quando Ueda concepì il concept di ICO, nel lontano 1997, il suo intento era quello di creare un videogame che si diversificasse dalla massa dei giochi d’azione del momento. Decise di raccontare la sua storia in modo del tutto particolare, puntando tutto sul rapporto empatico tra i due protagonisti Ico e Yorda, un bambino con le corna e una misteriosa ragazza. Il sentimento profondo che lega il bambino alla ragazza viene soltanto evocato attraverso flebili richiami, sguardi e piccoli gesti. Anche le ambientazioni vengono soltanto abbozzate, in favore della creazione di una realtà immaginaria dai tratti essenziali, riscaldata dal chiarore pallido del sole, ma avvolta dalle terribili fauci dell’oscurità. La grandezza di ICO risiede proprio nella sua semplicità: Ueda aveva intenzione di creare un’esperienza che fosse nuova ma accessibile a tutti. Proprio per questo scelse di rendere il gameplay non troppo elaborato e di lasciare maggior spazio all’interazione del giocatore con i personaggi e l’ambiente. L’estrema delicatezza con cui vengono trattati i temi, come l’amore e la fedeltà, e l’asciuttezza grafica donano ad ICO una potenza evocativa di straordinario fascino e regalano al giocatore la libertà di riempire tutti quei vuoti e quei silenzi con la propria immaginazione.

Fumito Ueda, l’artista visionario che ha influenzato l’industria videoludica con la sua concezione stilistica e narrativa, è stato uno dei primi game designer ad intuire e sfruttare le enormi potenzialità espressive e sensoriali del medium videoludico. Le sue opere hanno un involucro ed un’essenza che si diversifica dagli altri prodotti presenti sul mercato, assumendo la forma di veri e propri viaggi contemplativi che hanno il compito di appassionare e coinvolgere per la loro atemporalità, profondità ed unicità di contenuto. Quando Ueda concepì il concept di ICO, nel lontano 1997, il suo intento era quello di creare un videogame che si diversificasse dalla massa dei giochi d’azione del momento. Decise di raccontare la sua storia in modo del tutto particolare, puntando tutto sul rapporto empatico tra i due protagonisti Ico e Yorda, un bambino con le corna e una misteriosa ragazza. Il sentimento profondo che lega il bambino alla ragazza viene soltanto evocato attraverso flebili richiami, sguardi e piccoli gesti. Anche le ambientazioni vengono soltanto abbozzate, in favore della creazione di una realtà immaginaria dai tratti essenziali, riscaldata dal chiarore pallido del sole, ma avvolta dalle terribili fauci dell’oscurità. La grandezza di ICO risiede proprio nella sua semplicità: Ueda aveva intenzione di creare un’esperienza che fosse nuova ma accessibile a tutti. Proprio per questo scelse di rendere il gameplay non troppo elaborato e di lasciare maggior spazio all’interazione del giocatore con i personaggi e l’ambiente. L’estrema delicatezza con cui vengono trattati i temi, come l’amore e la fedeltà, e l’asciuttezza grafica donano ad ICO una potenza evocativa di straordinario fascino e regalano al giocatore la libertà di riempire tutti quei vuoti e quei silenzi con la propria immaginazione.

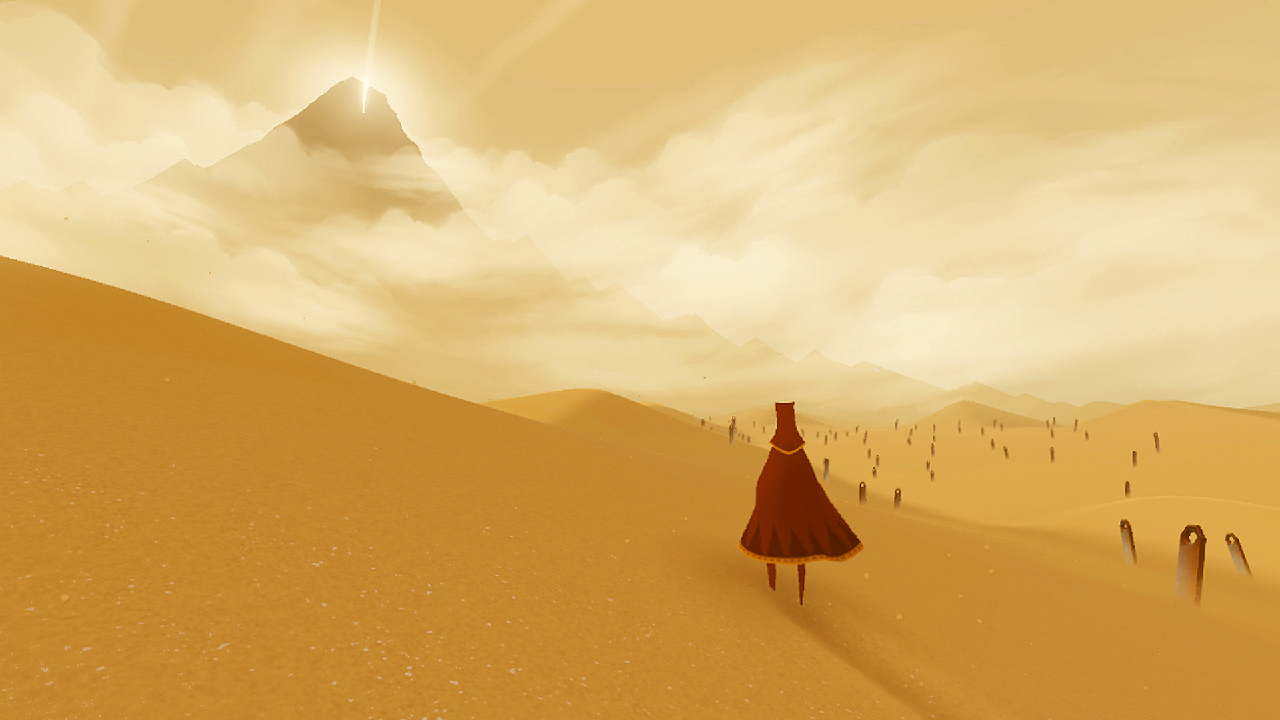

Esistono viaggi che non hanno bisogno di parole per essere raccontati, percorsi esistenziali che coinvolgono in maniera diretta e avvolgente sin da subito

Le opere di Ueda hanno esplorato possibilità e livelli di comunicazione mai raggiunti prima da un videogame, divenendo vere e proprie favole interattive che hanno provocato nell’animo di chi le ha osservate emozioni talmente forti da essere difficili da dimenticare. In Shadow of the Colossus ritroviamo la ricerca dell’eroe valoroso, topos narrativo caro alla fiaba e alla letteratura cavalleresca. Giunto agli estremi confini del mondo in una terra vastissima, desolata e proibita al cui centro sorge un tempio custodito da un’entità soprannaturale, il giovane Wander chiede a questa entità di restituire la vita a una ragazza sacrificata per via di una maledizione, e in cambio accetta il compito di cercare e uccidere i sedici colossi che abitano quella terra. Durante il suo viaggio il ragazzo è aiutato da un fedele cavallo Agro, grazie al quale può attraversare le immense distese di terra, e da una potente spada magica in grado di abbattere i colossi e di indicargli, se esposta alla luce del sole, la direzione da seguire per rintracciarli. Il fascino di Shadow of the Colossus risiede non solo nella sua capacità di attingere a figure e motivi archetipici, ma anche nel modo in cui il gioco sembra proporne una rappresentazione ambigua e problematica. L’immagine convenzionale dell’eroe valoroso viene incrinata, nella sequenza finale, dalla scoperta che Wander ha rubato la spada magica senza la quale non avrebbe potuto sconfiggere i colossi, e dal sospetto che il ragazzo, accettando di portare a termine l’impresa a proprio rischio e pericolo, abbia finito per diventare una vittima inconsapevole di forze superiori. Gli stessi colossi sono creature solitarie e schive che non suscitano alcun sentimento di ostilità e per i quali il giocatore, subito dopo averli abbattuti, è portato a sperimentare emozioni dissonanti. Il memorabile epilogo della vicenda, dove all’immagine della morte sacrificale si accompagna quella della rinascita, e al topos del luogo maledetto (quello del giardino dell’Eden), è altrettanto agrodolce quanto immaginifico.

The Last Guardian mostra un bambino che si sveglia in una grotta accanto a Trico, un enorme animale fantastico simile al mitologico grifone, dalla natura ibrida di uccello (aquila) e mammifero (gatto). Il bambino, che ricorda solo di aver sognato di volare nell’oscurità, non sa come ha fatto ad arrivare in quel luogo né perché la sua pelle sia ricoperta di segni incomprensibili, e in breve tempo capisce che la sua sopravvivenza dipende da due condizioni strettamente connesse: familiarizzare con Trico e trovare una via d’uscita. Molti elementi del gioco provano l’esistenza di un legame intrinseco con la tradizione fiabesca e l’immaginario connesso ai riti di passaggio: posto che questo legame accomuni le tre storie, in The Last Guardian esso assume una forma maggiormente esplicita e articolata. In poche altre occasioni un videogioco ha saputo toccare in modo tanto incisivo, delicato e profondo le corde di un immaginario così antico, la cui risonanza si ritrova nelle fiabe così come nei più alti prodotti della nostra cultura. Le opere di Ueda testimoniano che le strutture di questo immaginario sono tuttora vive e attuali, che lo sviluppo di un antico processo simbolico, come quello dei miti e delle fiabe, non ha mai cessato di meravigliarci.

The Last Guardian mostra un bambino che si sveglia in una grotta accanto a Trico, un enorme animale fantastico simile al mitologico grifone, dalla natura ibrida di uccello (aquila) e mammifero (gatto). Il bambino, che ricorda solo di aver sognato di volare nell’oscurità, non sa come ha fatto ad arrivare in quel luogo né perché la sua pelle sia ricoperta di segni incomprensibili, e in breve tempo capisce che la sua sopravvivenza dipende da due condizioni strettamente connesse: familiarizzare con Trico e trovare una via d’uscita. Molti elementi del gioco provano l’esistenza di un legame intrinseco con la tradizione fiabesca e l’immaginario connesso ai riti di passaggio: posto che questo legame accomuni le tre storie, in The Last Guardian esso assume una forma maggiormente esplicita e articolata. In poche altre occasioni un videogioco ha saputo toccare in modo tanto incisivo, delicato e profondo le corde di un immaginario così antico, la cui risonanza si ritrova nelle fiabe così come nei più alti prodotti della nostra cultura. Le opere di Ueda testimoniano che le strutture di questo immaginario sono tuttora vive e attuali, che lo sviluppo di un antico processo simbolico, come quello dei miti e delle fiabe, non ha mai cessato di meravigliarci.

Proprio come ci insegna Fumito Ueda, esistono viaggi che non hanno bisogno di parole per essere raccontati, percorsi esistenziali in grado di coinvolgere il giocatore in maniera diretta e avvolgente sin da subito. L’elemento caratterizzante di questi titoli opportunamente denominati “emozionali” è la stimolazione dei sensi, colpire la sensibilità e l’occhio interiore di chi li osserva. Journey, la perla sviluppata da ThatGameCompany, narra il percorso mistico di un nomade senza identità, chiamato a vagare tra i colori caldi, brillanti e avvolgenti di un immenso e misterioso deserto. La straordinaria cura riservata ai dettagli e ai giochi di luce donano alle ambientazioni un tratto decisamente onirico e ammaliante, capace di colpire l’occhio e l’immaginario del giocatore. Questo tipo di linguaggio narrativo incarna quella che viene espressamente denominata la rappresentazione del sublime, carattere distintivo della pittura romantica del 1800 che prediligeva una particolare attenzione alle sfera dei sentimenti e del rapporto ancestrale fra uomo e natura. Se in Journey trionfa l’incredibile calore del deserto, in Abzu si accendono le tinte perlacee e azzurre dei fondali marini. I due titoli sono portatori degli stessi valori concettuali, dello stesso linguaggio e della stessa struttura. A capo di Abzu vi è proprio l’art director di Journey, che ha ricreato il suo personalissimo esperimento solitario ed introspettivo con le stesse modalità ma in chiave rinnovata. In Abzu l’equilibrio è ancor più accentuato tra componente sonora e visiva, creando in maniera efficace lo stretto rapporto fra suono e colore.

Proprio come ci insegna Fumito Ueda, esistono viaggi che non hanno bisogno di parole per essere raccontati, percorsi esistenziali in grado di coinvolgere il giocatore in maniera diretta e avvolgente sin da subito. L’elemento caratterizzante di questi titoli opportunamente denominati “emozionali” è la stimolazione dei sensi, colpire la sensibilità e l’occhio interiore di chi li osserva. Journey, la perla sviluppata da ThatGameCompany, narra il percorso mistico di un nomade senza identità, chiamato a vagare tra i colori caldi, brillanti e avvolgenti di un immenso e misterioso deserto. La straordinaria cura riservata ai dettagli e ai giochi di luce donano alle ambientazioni un tratto decisamente onirico e ammaliante, capace di colpire l’occhio e l’immaginario del giocatore. Questo tipo di linguaggio narrativo incarna quella che viene espressamente denominata la rappresentazione del sublime, carattere distintivo della pittura romantica del 1800 che prediligeva una particolare attenzione alle sfera dei sentimenti e del rapporto ancestrale fra uomo e natura. Se in Journey trionfa l’incredibile calore del deserto, in Abzu si accendono le tinte perlacee e azzurre dei fondali marini. I due titoli sono portatori degli stessi valori concettuali, dello stesso linguaggio e della stessa struttura. A capo di Abzu vi è proprio l’art director di Journey, che ha ricreato il suo personalissimo esperimento solitario ed introspettivo con le stesse modalità ma in chiave rinnovata. In Abzu l’equilibrio è ancor più accentuato tra componente sonora e visiva, creando in maniera efficace lo stretto rapporto fra suono e colore.

Definirli capaci di plagiare menti o di spingere addirittura alla violenza, equivale a riconoscere la grande influenza del loro linguaggio

Nei videogame il colore viene da sempre utilizzato a scopo funzionale, per identificare elementi di gioco e per aiutare il giocatore a capire dove andare, chi attaccare, cosa prendere. Ma il colore può avere molte altre funzioni cosi come nella pittura, nella scultura o nel cinema. Si tratta di uno strumento che in base al valore, alla tonalità e alla saturazione è capace di stimolare la sensibilità del giocatore e di creare particolari stati d’animo. In Limbo, puzzle-platform del 2010 sviluppato da Playdead, il colore diventa linguaggio narrativo, prende la forma delle paure del protagonista e plasma ricordi e sensazioni di angoscia opprimente nel giocatore. Alle scelte sempre più spettacolari e cinematografiche in voga nell’ambiente videoludico contemporaneo, Limbo contrapponeva soluzioni grafiche semplici e raffinate: un avvolgente bianco e nero in 2D capace di creare atmosfera e un’esperienza di gioco gravida di mistero. Limbo è stato un chiaro esempio della relazione tra il mondo dell’arte e quello dei videogiochi, divenuta sempre più solida negli ultimi anni. Il giocatore impersona i panni di un bambino chiamato a superare diverse difficoltà in ambienti ostili: dalla foresta oscura, degna di una fiaba dei Grimm, fino a un altrettanto cupo paesaggio industriale, dominato da colossali macchine misteriose. La storia non era chiara dall’inizio: spettava al giocatore dare un’interpretazione allo svolgimento dell’azione fino all’epilogo della vicenda. Il titolo del gioco era tutt’altro che metaforico: non era difficile comprendere come l’avventura del bambino fosse in realtà una sorta di viaggio dantesco nell’aldilà al fine di trovare la pace.

A distanza di sei anni dall’uscita di Limbo, Playdead rilascia Inside, riprendendo le stesse meccaniche di gioco ma sviluppando in modo sorprendente l’aspetto estetico e quell’aura di mistero che aveva fatto la fortuna del predecessore. Il protagonista è ancora una volta un bambino. Le sue vicende si svolgono in un futuro distopico, in cui l’uomo conduce misteriosi esperimenti sulla natura e su altri esseri umani, chiamato a superare diverse prove nel contesto di un mondo nel quale la tecnologia ha soffocato le emozioni e distrutto la natura. Il gioco diventa un viaggio nella migliore letteratura fantascientifica, con molti ed efficaci richiami a Orwell e Vonnegout, condividendo l’immaginario apocalittico di Akira, capolavoro dell’animazione giapponese firmato da Katsuhiro Ōtomo. È a tutti gli effetti una redenzione della società quella operata attraverso i comandi del giocatore. Senza svelare il fantastico finale, si può riconoscere come sia propriamente la “carne” dell’intero corpo sociale, simbolicamente dell’intera umanità, quella assunta dal giovane eroe. Carne che, portata oltre il muro dell’incubo tecnologico, viene esposta ai raggi di un tiepido sole sulle rive di un lago. Inside offre la visione di una salvezza in cui l’uomo è riconsegnato inerme nelle mani della natura, la quale forse gli consentirà un nuovo inizio. L’analisi attenta del videogioco rivela un prodotto culturale capace di comunicare con efficacia la realtà del mistero, l’affacciarsi di una dimensione altra dal reale in cui coesistono bellezza e inquietudine.

A distanza di sei anni dall’uscita di Limbo, Playdead rilascia Inside, riprendendo le stesse meccaniche di gioco ma sviluppando in modo sorprendente l’aspetto estetico e quell’aura di mistero che aveva fatto la fortuna del predecessore. Il protagonista è ancora una volta un bambino. Le sue vicende si svolgono in un futuro distopico, in cui l’uomo conduce misteriosi esperimenti sulla natura e su altri esseri umani, chiamato a superare diverse prove nel contesto di un mondo nel quale la tecnologia ha soffocato le emozioni e distrutto la natura. Il gioco diventa un viaggio nella migliore letteratura fantascientifica, con molti ed efficaci richiami a Orwell e Vonnegout, condividendo l’immaginario apocalittico di Akira, capolavoro dell’animazione giapponese firmato da Katsuhiro Ōtomo. È a tutti gli effetti una redenzione della società quella operata attraverso i comandi del giocatore. Senza svelare il fantastico finale, si può riconoscere come sia propriamente la “carne” dell’intero corpo sociale, simbolicamente dell’intera umanità, quella assunta dal giovane eroe. Carne che, portata oltre il muro dell’incubo tecnologico, viene esposta ai raggi di un tiepido sole sulle rive di un lago. Inside offre la visione di una salvezza in cui l’uomo è riconsegnato inerme nelle mani della natura, la quale forse gli consentirà un nuovo inizio. L’analisi attenta del videogioco rivela un prodotto culturale capace di comunicare con efficacia la realtà del mistero, l’affacciarsi di una dimensione altra dal reale in cui coesistono bellezza e inquietudine.

Torniamo alla domanda iniziale: i videogiochi sono da considerare una forma d’arte? Non è vero quello che diceva il noto critico di cinema Roger Ebert: “i videogiochi non potranno mai essere Arte“. Per chi vi scrive, le cose da considerare Arte sono quelle che ci permettono di porci domande profonde su chi siamo, come viviamo e sullo stato del mondo che ci circonda. Ecco perché ritengo il Videogioco una forma d’Arte.

Torniamo alla domanda iniziale: i videogiochi sono da considerare una forma d’arte? Non è vero quello che diceva il noto critico di cinema Roger Ebert: “i videogiochi non potranno mai essere Arte“. Per chi vi scrive, le cose da considerare Arte sono quelle che ci permettono di porci domande profonde su chi siamo, come viviamo e sullo stato del mondo che ci circonda. Ecco perché ritengo il Videogioco una forma d’Arte.